Service

結婚後の住まい

経済的自立もし、結婚相手が見つかった、その次にすることは子育てを考慮した結婚後の住まい探しとなります。

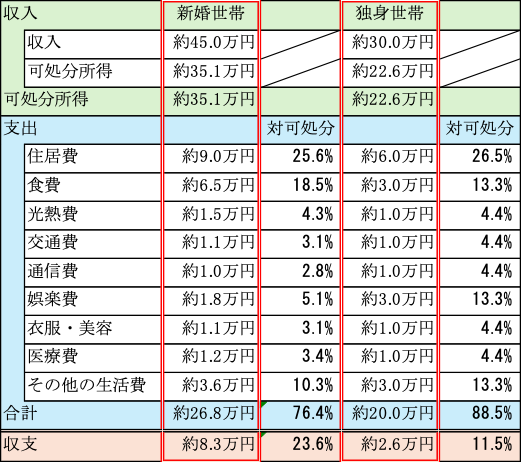

以下の表は、新婚夫婦と独身単身世帯の収支です。

これだけを見れば、新婚世帯の収支は月約8.3万円の黒字であることから、結婚するにあたって何のハードルもないように見受けられます。しかし、令和6年10月19日版のニュースリソースの記事(日本語訳)では、以下の通りとなっております。

「調査:子育ての月間費用が記録的な41,320円に達し、物価の上昇が教育に悪影響を及ぼす可能性があるとの懸念が高まる」

今年、子供の育成に必要な平均月額費用は41,320円に達し、前年比で1,187円増加しました。明治安田生命保険の調査によると、約60%の回答者が物価の上昇が教育に悪影響を及ぼすと懸念しています。また、子育ての財政的負担を感じる回答者は88.7%で、これは前年より2.7ポイント低下しています。食費、保育園・幼稚園費、習い事の費用が特に負担と感じられています。物価の上昇が教育格差の拡大や教育への進学困難などの問題を引き起こしているとされています。理想の子供の数は2.51人で、理想の子供数を持っていないと答えた人は62.6%でした。この調査は6歳以下の子供を持つ既婚男女を対象に行われ、1,100人から回答を得ました。

今年、子供の育成に必要な平均月額費用は41,320円に達し、前年比で1,187円増加しました。明治安田生命保険の調査によると、約60%の回答者が物価の上昇が教育に悪影響を及ぼすと懸念しています。また、子育ての財政的負担を感じる回答者は88.7%で、これは前年より2.7ポイント低下しています。食費、保育園・幼稚園費、習い事の費用が特に負担と感じられています。物価の上昇が教育格差の拡大や教育への進学困難などの問題を引き起こしているとされています。理想の子供の数は2.51人で、理想の子供数を持っていないと答えた人は62.6%でした。この調査は6歳以下の子供を持つ既婚男女を対象に行われ、1,100人から回答を得ました。

この数字をご覧いただく限り、子どもを2人以上持つことは、家計上できません。

少々問題のすり替えとはなりますが、ゴールは合計特殊出生率2.07の回復なので、いくら婚姻数を増やしたとしても、合計特殊出生率が回復しないと意味がありません。

もっというと、新婚世帯の住居費は2LDKと3DKで設定していますが、子育てをするうえでこの住居面積は十分とは言えません。3LDK以上となると平均が16万9千円であり、もはや子育てできない環境となります。

また、新婚世帯で、一番かかっている支出は「住居費」です。特に若年であればあるほど、賃金が低いことが一般であり、一方で女性の場合、若年で結婚しないと、出産適齢期を過ぎてしまう可能性があります。このことから、賃金と出産適齢期にはトレードオフの関係にあり、その中でも住居費に一番お金がかかることから、ここに当たる手当てが必要な状態です。