Service

少子化の原因

少子化はなぜ起きているのでしょうか。複合的要素があるため、一概に何が原因かと特定することはできません。一方で、2020年5月29日に閣議決定された閣議決定された「少子化社会対策大綱」によると、少子化の主な原因は、未婚化・晩婚化と、有配偶出生率の低下とされています。

つまり、少子化は「婚姻」の問題であると言えます。

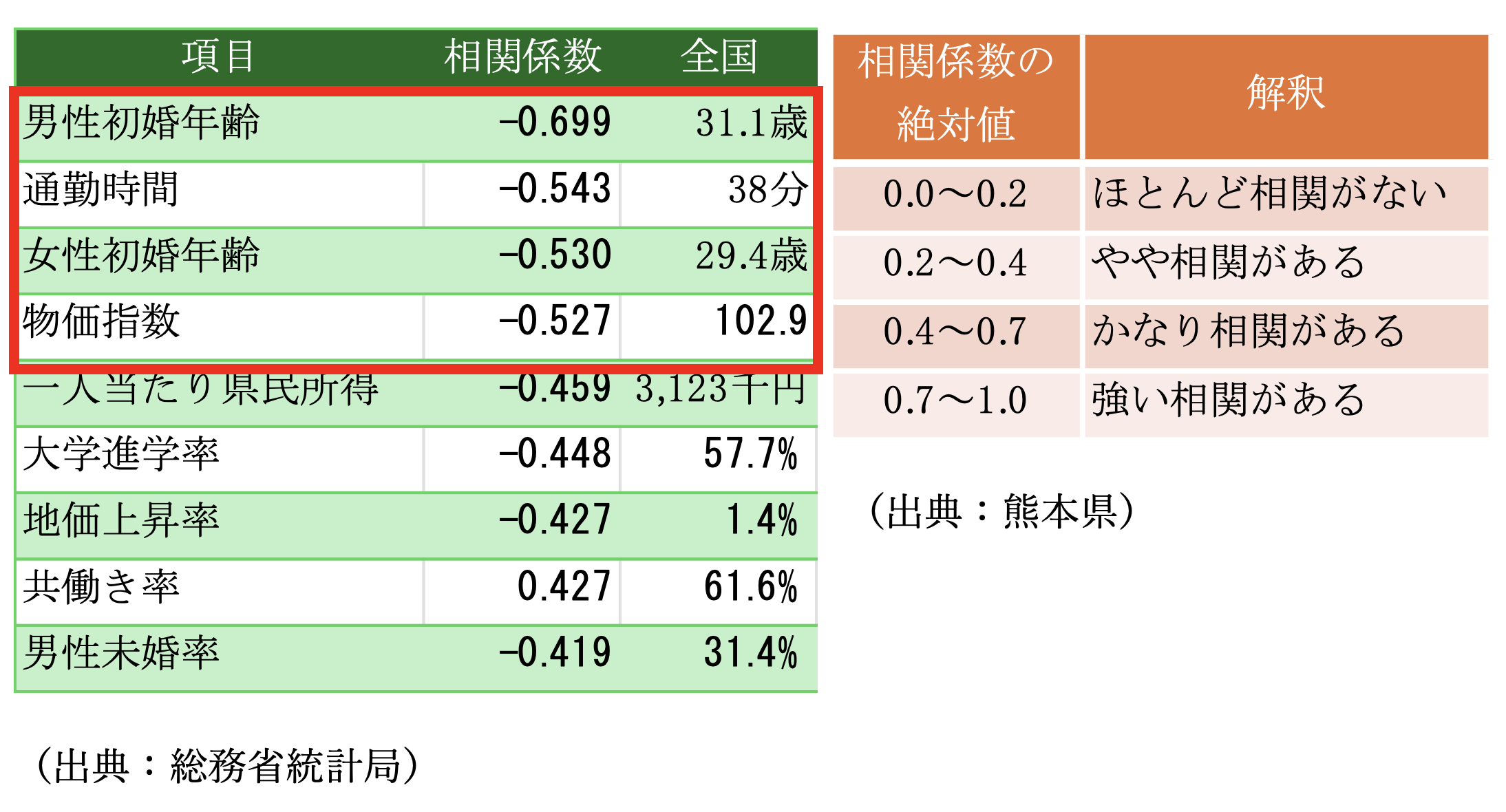

以下の表は、都道府県別の合計特殊出生率(15~49歳の女性が一生の間に生む子どもの数を推定した指標)と各項目の相関係数は以下の表の通りで、相関係数の絶対値で何を表しているかについても以下の表のとおりです。

※相関係数(2種類のデータ間の関連性(相関関係)の強さを示す指標で、-1~1の値をとる。1に近づけば近づくほど双方比例して数値が上がるのに対して、-1に近づくほど双方逆比例して一方の数値が大きくなれば他方の数値が小さくなる。0に近づくほど双方のデータに何の関連性もないことを表す)

ご覧いただいた通り、男女の初婚年齢と通勤時間、物価指数が遅くなる、延びる、高くなることにより合計特殊出生率が下がることが分かります。

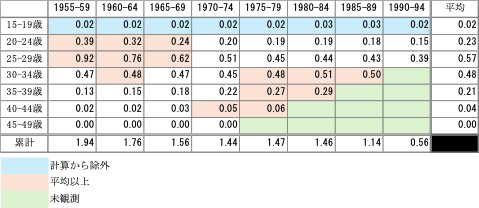

初婚年齢が遅くなる、つまり晩婚化することにより合計特殊出生率が低下していることが分かる表があります。コーホート出生率というものです。

(出典:立命館大学 筒井淳也教授)

この表の見方は、1955-59年生まれの女性が、各年齢で何人子どもを産んでいるかという表です。例えば1955-59年生まれの女性が25-29歳で0.92人の子どもを産み、累計、つまり生涯1.94人の子どもを産んでいるということが分かる表です。

うすだいだい色のタイルは、一番右端の「平均」を上回っている数値を色付けしているのですが、1970-74を分水嶺として、20代の出産が平均を上回っているのと、30代の出産が平均を上回っているのとはっきりわかれるようになっております。

また、分水嶺以前のうすだいだい色のタイルの合計は、3.73なのに対して、1970-74以降は2.16となっており、率にして4割以上合計特殊出生率が低下していることになります。立命館大学筒井教授によると、晩婚化による晩産化が進んでいるとしています。

晩婚化すると、晩産化するのは今の日本の婚外子が2%程度しかいないことを考えると必定なのですが、女性には出産適齢期があり、それを超えると出産することができません。つまり、晩婚化を解消しないと合計特殊出生率が低下することは必定です。

このことから、まずは晩婚化の解消を図る必要があります。

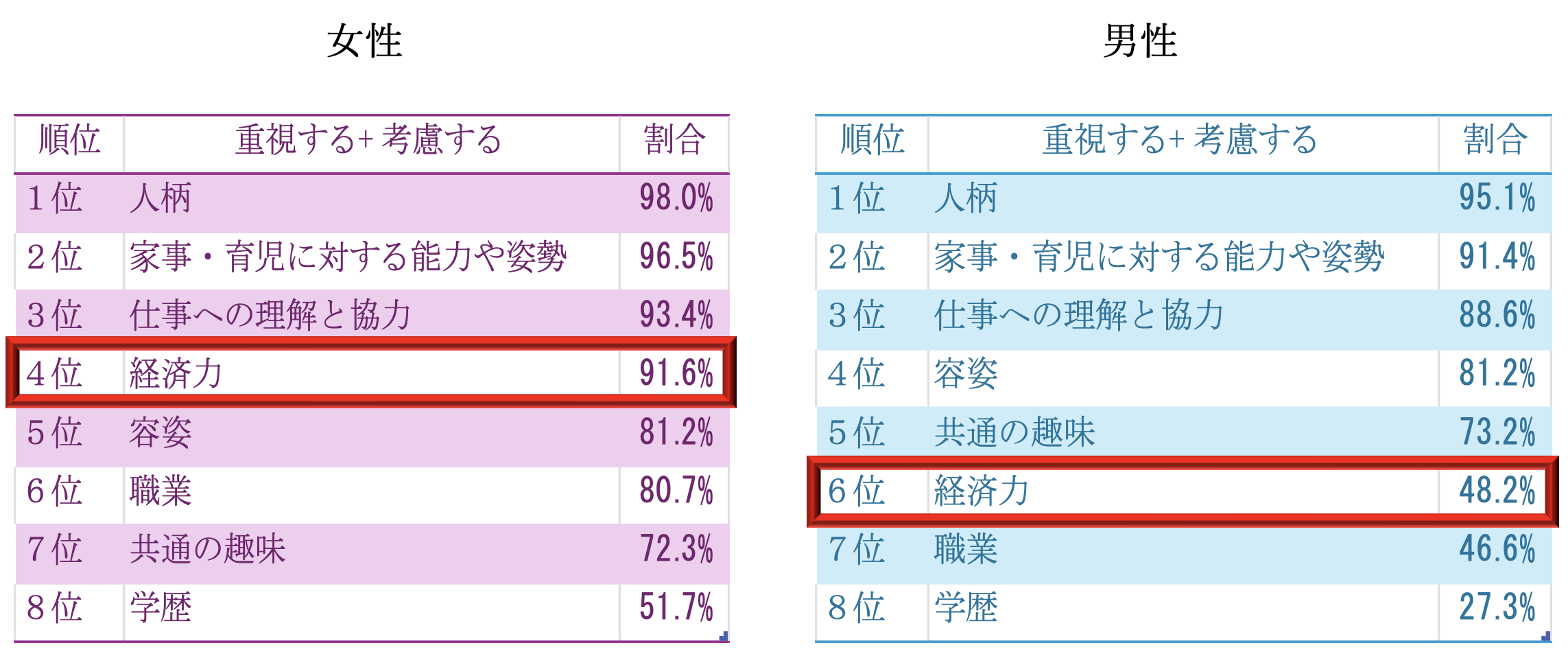

では、男女ともに結婚相手に求める条件は何かというと、以下の表の通りとなります。

(出典:国立社会保障・人口問題研究所「第16回出生動向基本調査」)

男女とも1位~3位、8位は同じである一方、女性の4位に経済力が入りますが、5位以下を10ポイント以上引き離しており、女性の場合、1~4位までが最重視するポイントと言えると思われます。

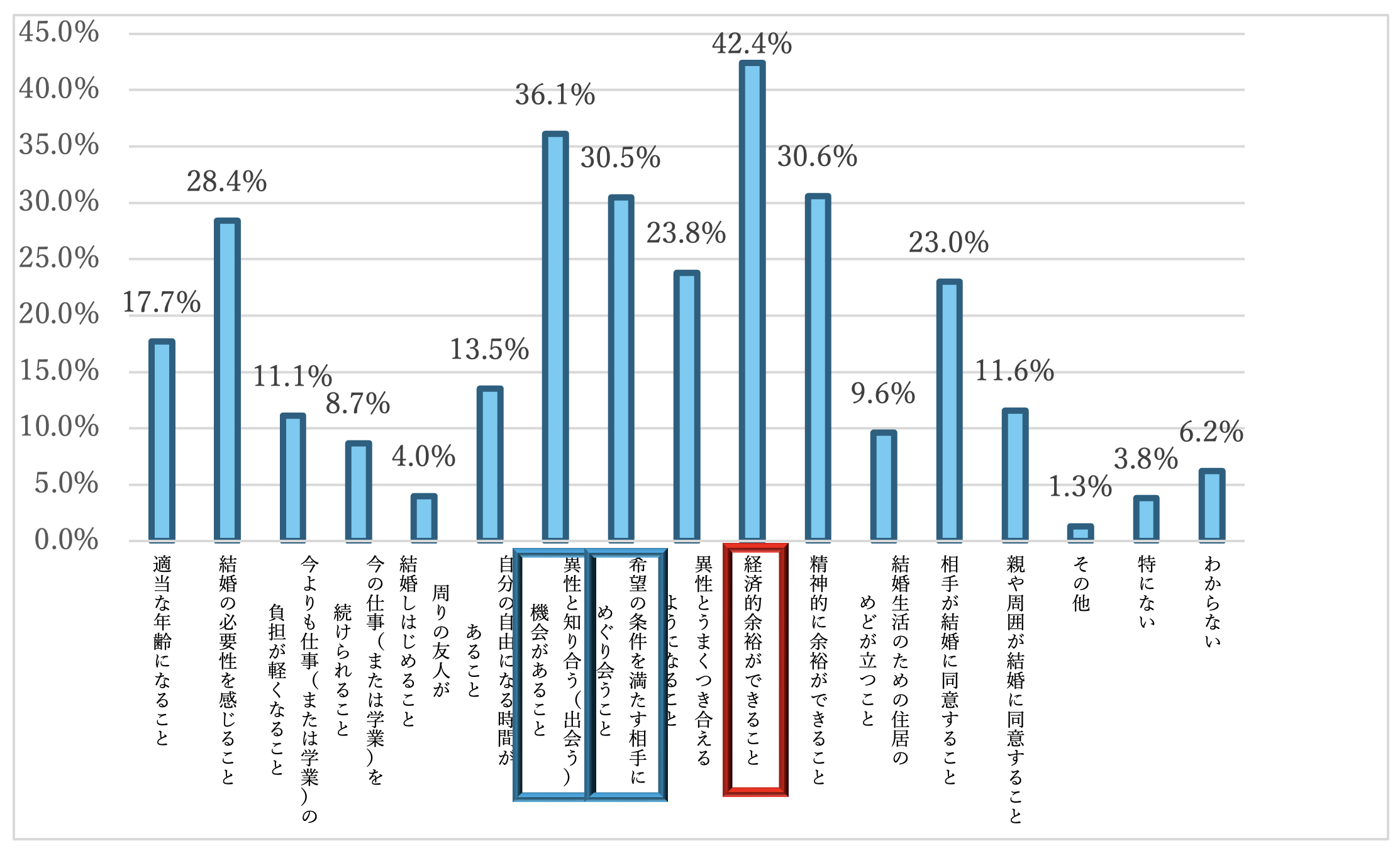

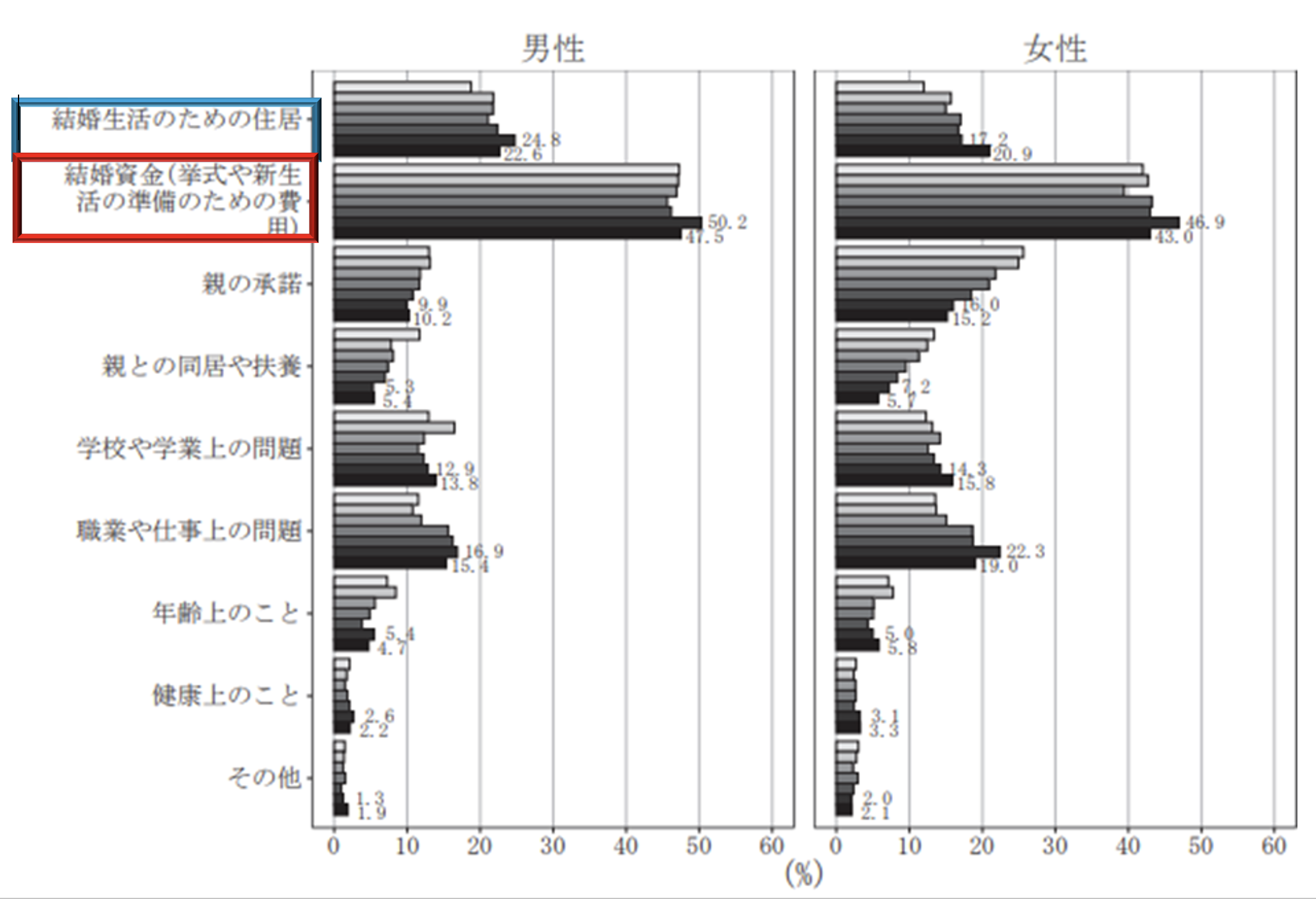

また、令和元年少子化社会白書によると、結婚したいができない理由として以下の通りの表となっております。

(出典:令和元年少子化社会白書)

この表によると、結婚に関する最大のハードルは、「経済的余裕ができること」で、2番目に「異性と知り合う(出会う)機会があること」、「希望の条件を満たす相手にめぐり会うこと」となっており、出会いという理由となっております。

一方で、経済的に自立でき、相手に恵まれたとしても、結婚生活を送るうえで住居の確保が必要になります。

(出典:国立社会保障・人口問題研究所「第16回出生動向基本調査」)

上記の表のとおり、結婚できない理由として、経済的事由の次に結婚生活のための住居が上がっております。

以上から、晩婚化の原因として考えられるのが、「経済的事由」「出会い」「結婚生活のための住居」であると言えると思われます。

一方、通勤時間の長さ、物価の高さについてですが、とあるニュースソースで以下の通り報道されています。

55平方メートルの2LDK賃貸マンションに住んでいますが、リビングのソファを動かして遊ぶスペースを確保するのが精一杯で、将来的に手狭になることを懸念。3LDKの物件を探したものの、都内では購入価格が1億円を超え、賃貸も月々10万円近く家賃が上がるため決断できずにいます。

近年、東京都心では円安の影響で海外投資家による物件購入が増加し、不動産価格が急騰。その結果、住宅購入を諦めた子育て世帯が賃貸市場に流れ、ファミリー向け物件の家賃も大幅に値上がりしています。

夫妻Aのように、都心での住まい選びに苦労する家庭は少なくありません。

一方、広い住まいを求めて東京近郊に移住する「脱・東京」の動きも広がっています。神奈川県に移住した夫妻Bは、広いマンションを購入し、子育て環境は改善されたものの、通勤時間が片道20分から1時間に延び、仕事や育児、家事に充てる時間が大幅に減少。

特に子どもが体調を崩した際の対応が難しく、病児保育の予約が取りづらいため、高額な民間施設を利用することも多く、予想以上の出費に悩んでいます。また、保育料の違いなどもあり、夫婦で東京に戻るべきか検討しています。

そもそも物価を定義すると、私たちの生活に影響を与えているのは消費者物価指数(CPI)と呼ばれるものです。この定義は、日常生活で私たち消費者が購入する商品の価格の動きを総合してみようとするもので,私たちが日常購入する食料品,衣料品,電気製品,化粧品などの財の価格の動きのほかに,家賃,電話代,授業料,理髪料などのようなサービスの価格の動きも含まれます(消費者物価指数のしくみと見方—統計局—)。

つまり、首都圏、とりわけ東京特別区は家賃、住宅購入価格が異常に高い傾向にあり、このことからそれだけの理由で物価が高いと言えます。東京都の消費者物価指数は116.1、偏差値にすると91.6と異常なまでに高い最大の理由は、住宅に係る支出です。

この高い住宅価格を含めた物価では生活できないため、脱・東京の動きがファミリー世帯を中心に進んでいます。

そうすることによって延びるのが「通勤時間」です。通勤時間が最も長い都道府県は神奈川県ですが、神奈川県の片道の通勤時間は平均50.8分、偏差値にすると79.4です。

通勤時間は出勤を要する業務の場合、必須となる時間であるものの、会社からは公共交通機関の料金が支払われるぐらいで、それ以外の手当てがないところがほとんどです。

経営コンサルタントの用語で、主体工数と付帯工数というものがあります。主体工数は直接成果に結びつく時間を指し、付帯工数は間接的にしか成果を生まない時間を指します。コンサルタントとしては付帯工数を減らし主体工数を増やすよう指導するのですが、通勤時間は勤務時間を外部化した付帯工数、つまりどんなに通勤時間を延ばしても、一切生産性に影響しません。逆に、内閣府経済社会総合研究所の研究結果によると、『本来であれば、余暇や睡眠に充てることができる時間を「満員電車に乗ること」に費やし、心身を疲労させているともいえる。』とも指摘しています。心身を疲弊させていることから、業務の生産性も落ちる可能性があります。

このように、百害あって一利なしの通勤時間ですが、そもそもどうして東京都以外の人口は減っているのに、東京都を中心とした首都圏に人が流れ込んでいるのでしょうか。

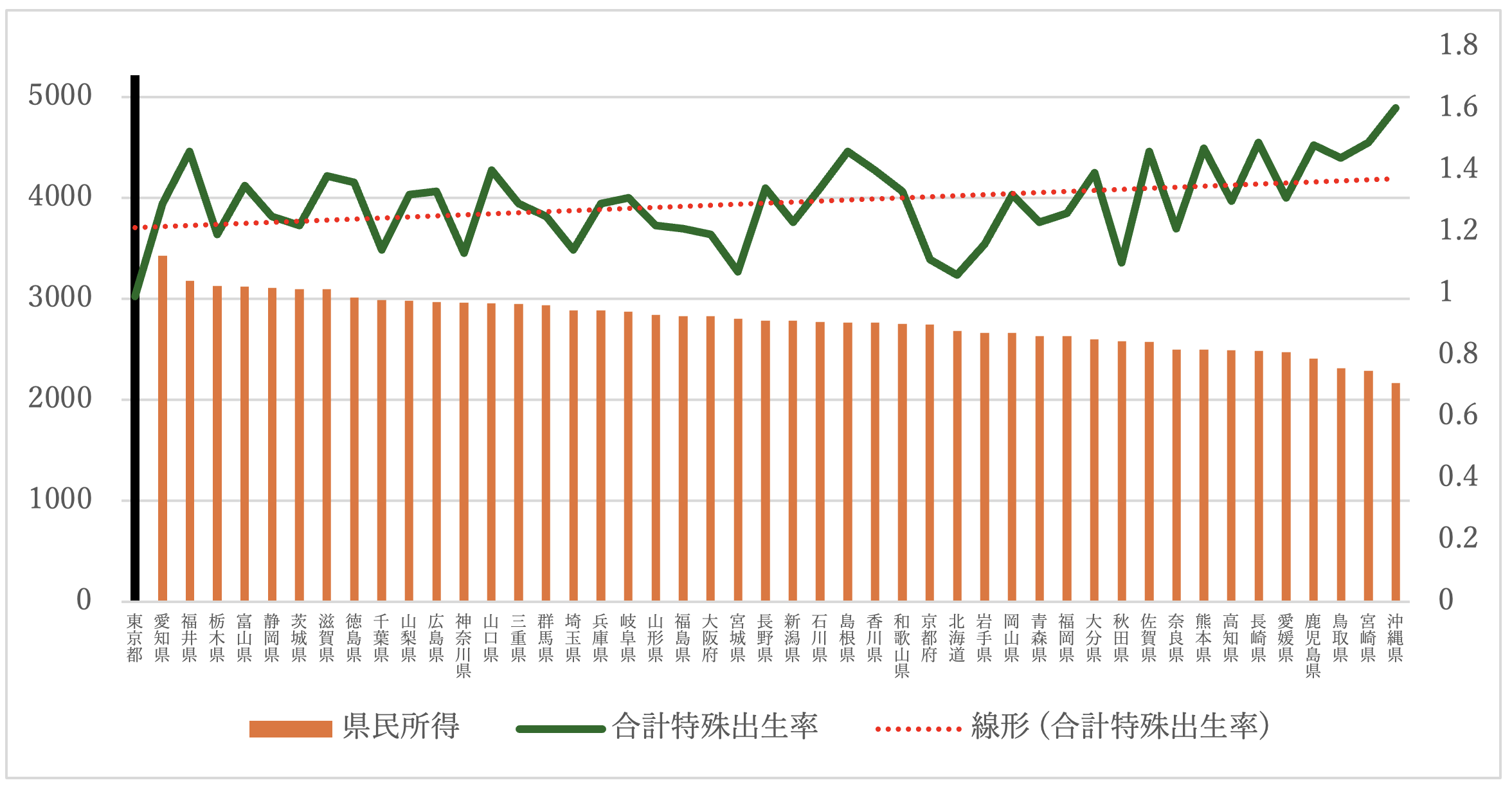

その答えが以下のグラフです。

棒グラフは県民所得で、東京都だけが唯一500万円台で、2位以降、300万円台以下となっております。所得に関しては、東京VSそれ以外という図式となっており、東京に人が流れ込んでいる理由の一つとなっております。

日本は2008年から人口減少が始まっているのですが、直前の2005年の国勢調査をもとに、1950年から2005年までの人口の社会移動(引越)でどれだけ増減したかというものが以下の通りとなっております。

1950年から2005年までの人口社会増減の累計

・東北・・・-301万7千人

・北関東・・・-38万1千人

・南関東・・・965万1千人

・北陸・東山・・・-200万4千人

・東海・・・79万6千人

・東近畿・・・22万7千人

・西近畿・・・182万1千人

・中国・・・-129万6千人

・四国・・・-119万8千人

・九州・沖縄・・・-340万3千人

すべての地域で

三大都市圏に人口が

流入している

この人口の社会移動と所得の高さとの相関を計ってみると0.836と強い相関があり、相関係数を2乗すると統計的にその物事の理由となるため、70.0%の方が、所得が高いために社会移動している理由となります。

地方部からしてみればこれ以上の人口流出は食い止めたいところですし、首都圏もこれ以上の複雑と混雑は避けないと生活ができないレベルにまで至っております。

そうした場合、地方に産業を創出していくことにより、地方部の所得を上げる必要があります。