Service

マッチングアプリ高付加価値化

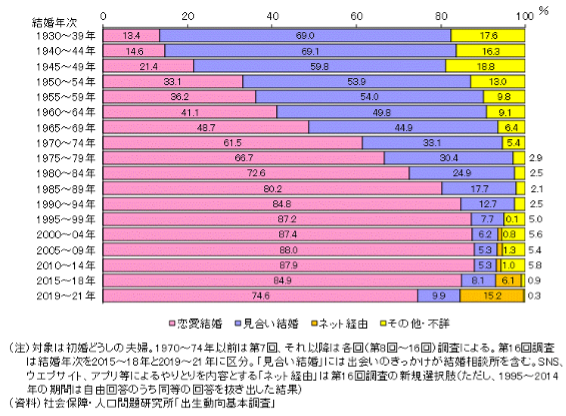

現状の出会いに基づく結婚のルートは以下の通りの変遷をたどっております。

(出典:国立社会保障・人口問題研究所「出生動向基本調査」)

1965~69年まで、見合い結婚が多数派でしたが恋愛結婚が多数派となっております。一方で、恋愛結婚は減少傾向にあり、代わりにネット経由が大幅に増えております。

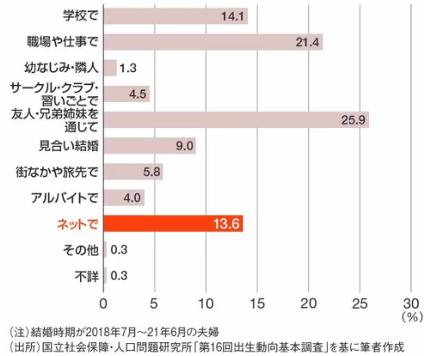

2019~21年のさらに詳細を見てみると、以下の表の通りとなっております。

ネットでの出会いは、パレートの法則、パレート分析※上「A」に当てはまる多数派であり、今後増えていくものと見込まれます。

(※パレートの法則:特定の要素の2割が全体の8割の成果を生み出しているという経験則です。項目の上位から順に足していって8割となるまでの項目を、パレート分析「A」といいます。)

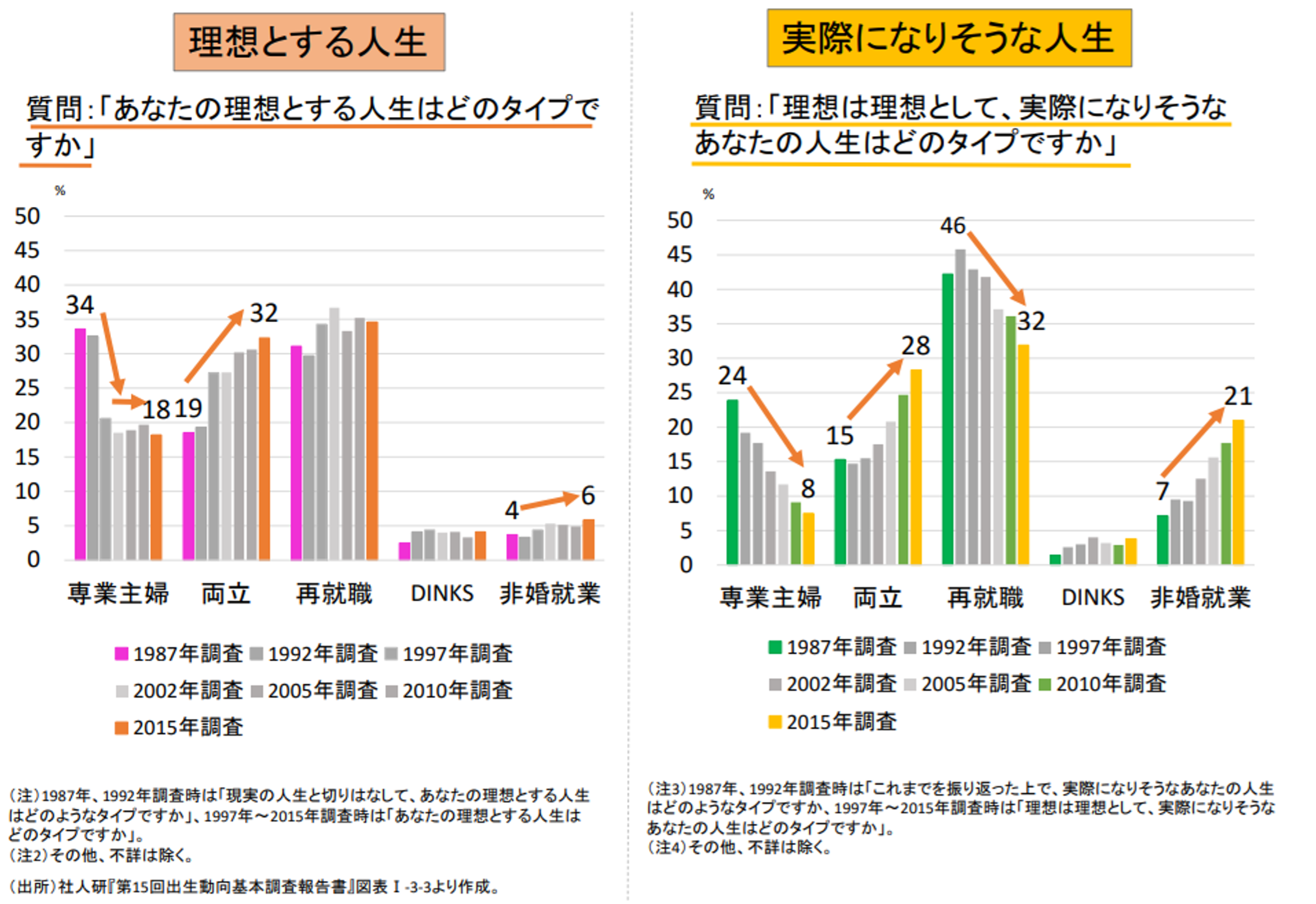

そもそもですが、未婚化が進んでいることは確実なのですが、自ら望んで未婚なのでしょうか。

(出典:国立社会保障・人口問題研究所「第15回出生動向基本調査」)

上記の表のとおり、女性の理想とする人生で、およそ40年前非婚就業は4%でした。一方、2015年の調査では6%と微増していますが、大多数の人が結婚することを望んでおり、望んで未婚である割合は6%に過ぎないということです。

今後ネット経由で結婚が増えていくと見込まれる理由としては、三菱UFJ銀行の調べによると、ネット経由の代名詞であるマッチングアプリは、現在1,100事業者あり、2021年時点の市場規模は768億円、2026年には1,657億円の市場と予測されています。

その上で、結婚するツールとしてネット経由がパレートの法則上Aということから、今後ネット経由、つまりマッチングアプリ経由での結婚が増えることが想定されます。

今後、ネット経由の結婚を増やすことが婚姻数を増やすうえでカギとなりそうです。

では、どのようにすればネット経由で婚姻数が増えるでしょうか。

そもそもですが、出会いのない状態で何も行動していない人が20代に至っては7割前後の中、行動させるインセンティブが必要になります。

対象は本人と親です。

まず本人です。ネット経由で結婚した場合、夫婦とも27歳以下であれば、結婚祝い金が金融機関から贈呈されるというものです。なお、27歳の理由は妻の出産を考え、複数の子どもを出産できる相当の年齢だからです。

以下の記事をご覧ください。

この記事はとあるニュースソースの令和6年9月30日の記事です。

キャンペーンは12月2日まで。口座開設後、来年1月16日時点で5万円以上を入金し、インターネットバンキングの「みずほダイレクト」に登録するなどの条件を満たせば、5000円を還元する。このほかキャッシュレス関連のサービスなどに新たに入会して利用すると最大6500円、給与受取口座への指定で2500円、新NISA(少額投資非課税制度)の活用で最大1万円――となる。既にみずほ銀の口座を持っている人でも、新NISAの活用などで最大1万8000円を還元する方針だ。

メガバンクでは、三菱UFJ銀行や三井住友銀行も、新規口座開設などで現金やポイントを還元するキャンペーンを打ち出している。日銀が3月にマイナス金利政策を解除し、7月に追加利上げを決めたことで、金融機関では貸し出し利ざやの改善が期待されている。このため各行は顧客獲得に向けた施策を強化している。

金調達ニーズは金融機関によって異なりますが、一般に預金がない限り貸金ができないことから、金融機関の競争力の源泉となりうるものが預金です。

金融機関は生涯関係ないという人は皇室を含めてほぼおらず、必ず金融機関とのつきあいが発生します。金融機関は給与口座、ライフライン口座以外にも、自動車ローン、教育ローン、住宅ローン、NISAなどを代表として生涯にわたりつきあいが発生します。金融機関としてはこうした資金ニーズが生まれる新婚時に顧客を囲い込みLTV※を最大化したいと考えると思われます。

(※LTV:顧客が企業と取引を開始してから終了するまでの間に企業が得られる利益の総額を表す指標です。)

こうしたことから、金融機関が結婚お祝い金を贈呈する十分な理由があります。

一方で、マッチングアプリ業者は既存客が結婚というゴールを迎えると、顧客ではなくなります。

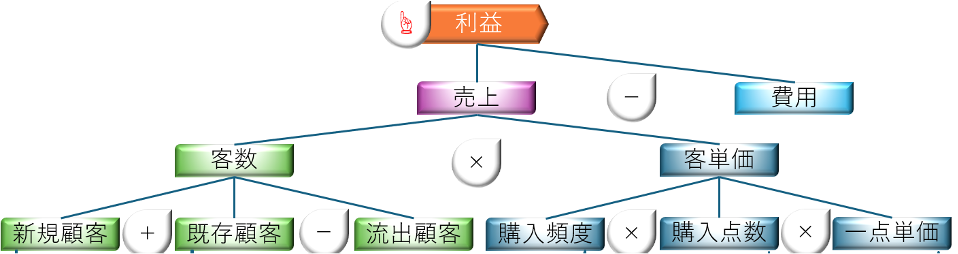

以下、利益の公式です。

一般的に、売上を上げる場合には客数と客単価を高める必要がありますが、質のいいマッチングアプリ業者の場合、結婚の数が多ければ多いほど既存顧客が流出してしまうため、新規顧客を流出以上に入れる必要があります。

一方で、新規顧客を入れる際に、客単価を高め、例えば今までよりワンコイン(500円)高いだけで金融機関がお祝い金を贈呈してくれるという制度があれば、新規顧客の獲得ができるとともに、客単価を上げることができます。

つまり、入り口のマッチングアプリ業者は、ワンコイン増えるだけで出口に当たる金融機関からの結婚お祝い金が発生するということであれば、誰も損をしない仕組みを構築することができます。