Service

出会いの減少

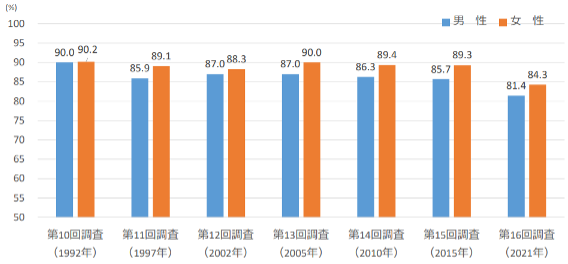

まず、未婚の男女が結婚したい割合は以下のグラフの通りとなっております。

(出典:国立社会保障・人口問題研究所「出生動向基本調査」)

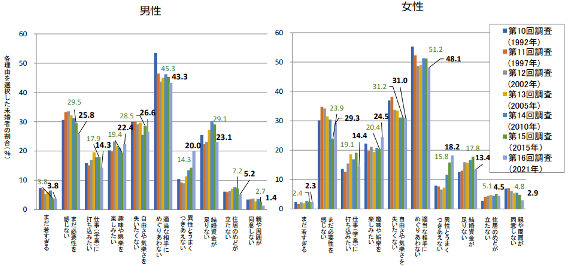

しかし、結婚できない理由はどういった事でしょうか。

(出典:国立社会保障・人口問題研究所「出生動向基本調査」)

この問いに関する回答として一番多いのは、男女とも適当な相手にめぐり会わないという回答でした。

ここでもうひとつ着目すべきは、「異性とうまくつき合えない」というのが年々増加しているという点です。ここについては後述いたします。

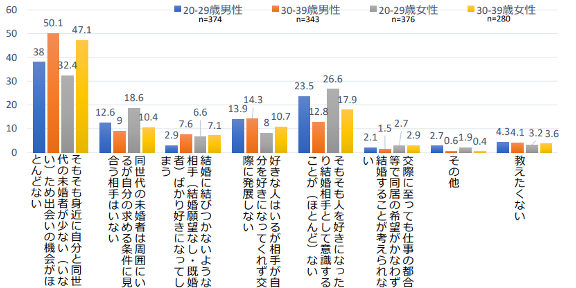

では、どうして適当な相手にめぐり会わないのでしょうか。

(出典:国立社会保障・人口問題研究所「出生動向基本調査」)

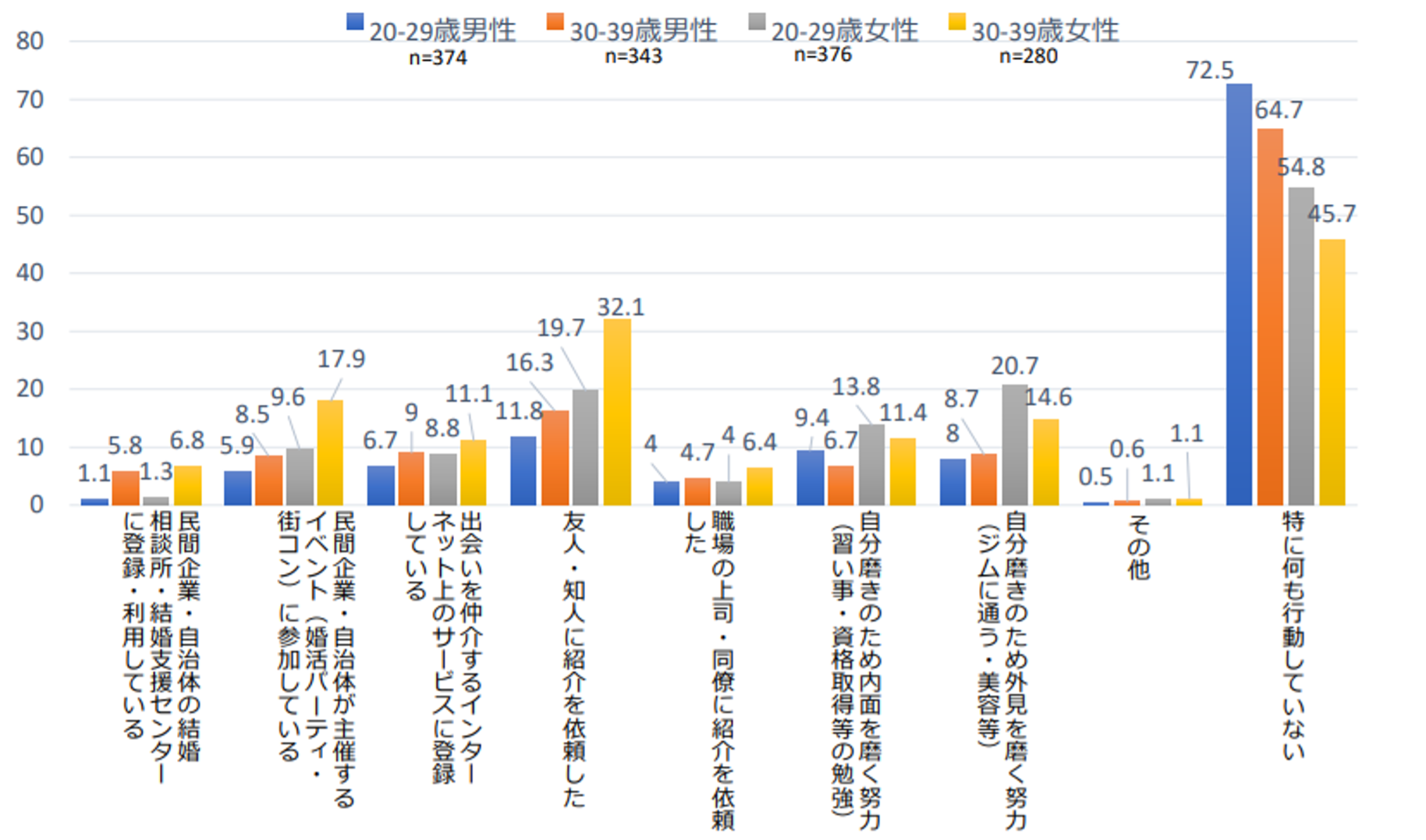

では、そうした出会いのない状態の中で何か行動したのでしょうか。

(出典:国立社会保障・人口問題研究所「出生動向基本調査」)

実は、出会いがないと回答した人の半数以上、又は半数近くが「何もしていない」ということが分かっています。

では、どうして「特に何も行動していない」のでしょうか。

同調査ではこれ以上の言及はないのですが、また別の調査でその理由を紐解くことができます。

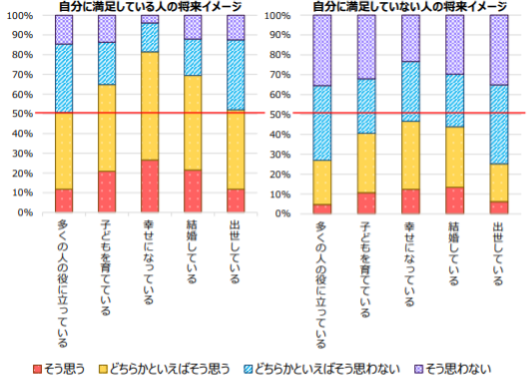

内閣府が2018年に調査した「我が国と諸外国の若者の意識に関する調査」によると、「あなたが40歳くらいになったときどのようになっていると思いますか」について調べたところ、以下のグラフのようになっています。

(出典:内閣府「我が国と諸外国の若者の意識に関する調査」(2018年度))

自分自身に満足をしている人の将来イメージは、肯定的な感覚を持っており、結婚、子どもを育てていると回答しているのが半数以上なのに対して、自分に満足していない人は、結婚、子どもを育てている、の双方とも半数以下となっております。

つまり、若いうちの自己肯定感が、その後の結婚、子育てに大きく影響を与えることが分かります。

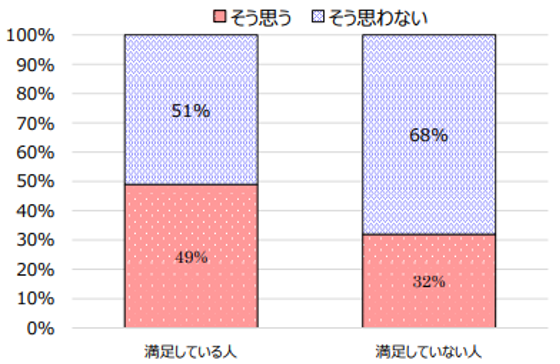

また、自分に満足している人は、半数近くが早い時期での結婚願望があります。

問:早く結婚して自分の家庭を持ちたいか

(出典:内閣府「我が国と諸外国の若者の意識に関する調査」(2018年度))

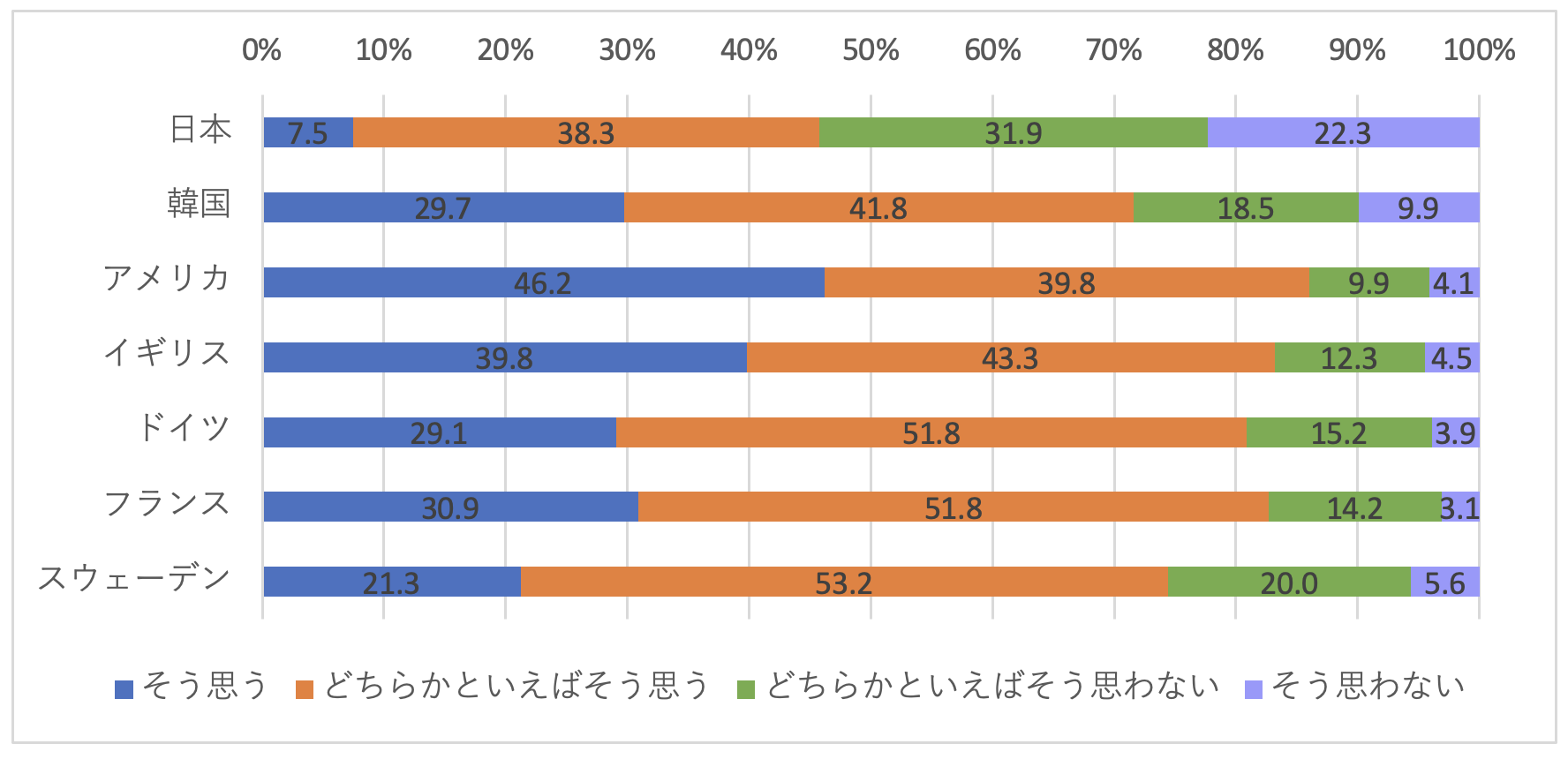

では、諸外国と比べて日本の自己肯定感は薄いのでしょうか。また、薄いとするならばいつの時点から薄くなっているのでしょうか。

内閣府平成25年度版「我が国と諸外国の若者の意識に関する調査」によると、日本と諸外国の高校生に、自分自身に満足しているかを調査したところ、日本の高校生は自分自身に満足しているのは半数に満たず、一方で次に低い韓国でも7割を超えており、日本の高校生の自分自身への満足が突出して低いことが分かります。

ただ、日本も諸外国も、小学校低学年のころの自分自身への満足度はほぼ同じく高い傾向にあり、日本だけが低下傾向にあると言った状態です。

問 自分自身へ満足しているか(対象高校生)

(出典:内閣府平成25年度版「我が国と諸外国の若者の意識に関する調査」)

なぜ、自分自身への満足につながっていないのかについては様々な視点が考えられますが、「結婚できない理由」のグラフで、「異性とうまくつき合えない」が、1992年から2021年の約30年で、男女ともおよそ10ポイント上昇していることから、こと結婚においてはコミュニケーションの問題があると思われます。

文教大学の研究によると、自分自身への満足とコミュニケーションの良好さは0.647の相関係数となっており、かなりの相関があると言えます。コミュニケーションが良好であれば、自分自身への満足も高まると言えます。

つまり、コミュニケーション能力を高めるプログラムの導入が、未婚化・晩婚化解消の一助となり得るのではないかと考えられます。

また、仕事とコミュニケーションについては、九州工業大学の研究によると、コミュニケーションの円滑さと仕事における関係に関しては、いくつかの研究が行われています。特に、上司との良好なコミュニケーションは、「ワーク・エンゲイジメント」と正の相関を示すと報告されています。具体的な相関係数は中程度の強さであり、良好なコミュニケーションが職場のサポート感と直接的に関連していることが示されています。

また、職場内コミュニケーションの質問票の信頼性や妥当性を調査した研究では、職場のコミュニケーションの質が高いほど、仕事のコントロール感や同僚からのサポートが感じられ、これが職場のストレス軽減や職務満足度の向上に寄与していることが確認されています。

これらの研究結果から、コミュニケーションの円滑さは職場環境や職務満足度、ワーク・エンゲイジメントに大きく影響を与える重要な要素であることが理解できます。職場での円滑なコミュニケーションは、ただの情報交換以上の価値を持ち、従業員のメンタルヘルスや生産性向上に寄与する可能性があることが示唆されています。

何をするにしても人付き合いは必ず発生するため、社会生活を送るうえで、コミュニケーション術は学んでおく必要があります。

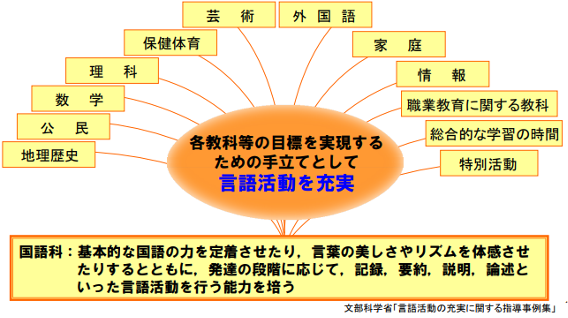

文部科学省では、以下の通り言語活動の充実を図った教育を行っております。

(出典:文部科学省「コミュニケーション能力、規範意識、社会参画の態度等の育成について」)

しかし、コミュニケーションは言語だけでしょうか。人類は、言語以外にも、表情、目といったものをコミュニケーションツールへと昇華させました。

また、こうしたコミュニケーションツールを利用し、「芋の子洗うよう※」という言葉があるように、コミュニケーションを取り合うだけで自然と皮がむけ、成長していくというところに「学校」の意義があると思われます。

(※芋の子洗うよう「狭い場所で多数の人が込み合う様子をたとえる慣用句です。里芋を桶に入れて棒でかき混ぜて洗う様子に由来しています。」)

日本人のコミュニケーション下手はその後の社会人となった後も続いており、不満を生んでいるという負のスパイラルに陥っております。

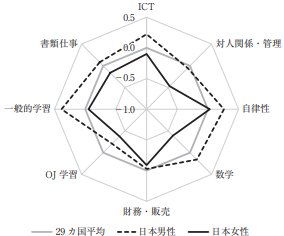

(出典:独立行政法人労働政策研究・研修機構「国際比較から見える日本のジョブの 特徴」)

高所得29か国中、日本は男女とも「対人関係・管理」が意識として下回っており、特に女性は極端に低くなっております。

同調査では、日本の仕事への満足度が諸外国に比べて極端に低いことを指摘したうえで、「仕事を面白いと感じることは,職場の良好な人間関係と並び,高い職務満足度につながる最も重要な要素である(Asuyama 2021;Krekel, Ward and De Neve 2019)。また,仕事を面白いと感じる人ほど,一生懸命働き,離職しにくく,メンタルヘルスが良好である傾向がみられるほか(Asuyama2021),教育心理学の知見に基づけば,仕事が面白いことは自発的な学びを促進しうる(O’Keefe,Horberg and Plante 2017)。」と指摘しております。

つまり、学校・仕事以外の男女のコミュニケーションを含めたコミュニケーションの円滑は、人生自体を豊かにするものと言えると思われます。

少子化を解消するためには、出会う手段を増やし、出会えた場合のコミュニケーション能力を磨く必要があります。