Service

実質賃金の低下

実質賃金というのは以下の計算式で表せられます。

実質賃金は名目賃金を上げるか、消費者物価指数を下げるか、またその両方ということになるのと、実質賃金は変わらないものの、減税等により手取りを増やすという方策もあります。

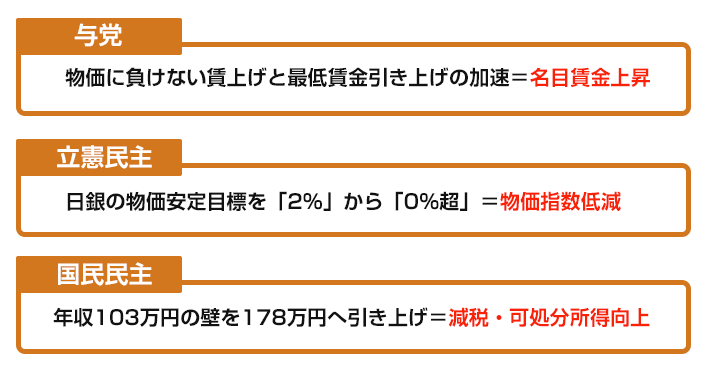

令和6年10月に行われた「第50回衆議院総選挙」では、まさにこの実質賃金が争点になりました。

与党、立憲民主党、国民民主党の公約は以下の通りです。

ただ、与党案、立憲民主党案、国民民主党案はそれぞれ副作用を伴います。

与党案=中小零細事業者で賃上げの原資がなく、賃上げに伴う倒産が増える可能性がある。

(令和6年上半期で163社となっており、過去最高だった昨年を上回る勢い)

事業者が、高賃金がゆえに採用を手控える=失業が増える。

立憲民主党案=日銀の利上げが必要になり、デフレとなることから、負のサイクルへと再び陥る。

フィリップス曲線により、失業が増える。

国民民主党案=財源等が減るため国債などの発行が必要となる。

国債の発行により通貨が市場に出回ることからインフレとなる。

インフレと名目賃金上昇のいたちごっこになる。(名目の所得だけが膨れ上がる)

また、インフレとなり通貨の価値が落ちることから円安となる。

円安となれば、日本の富が外国に流出することとなるため、日本の国際競争力が低下する。

といった副作用が考えられ、どの施策も完璧とは言えず、完璧な実質賃金の向上施策はあり得ません。

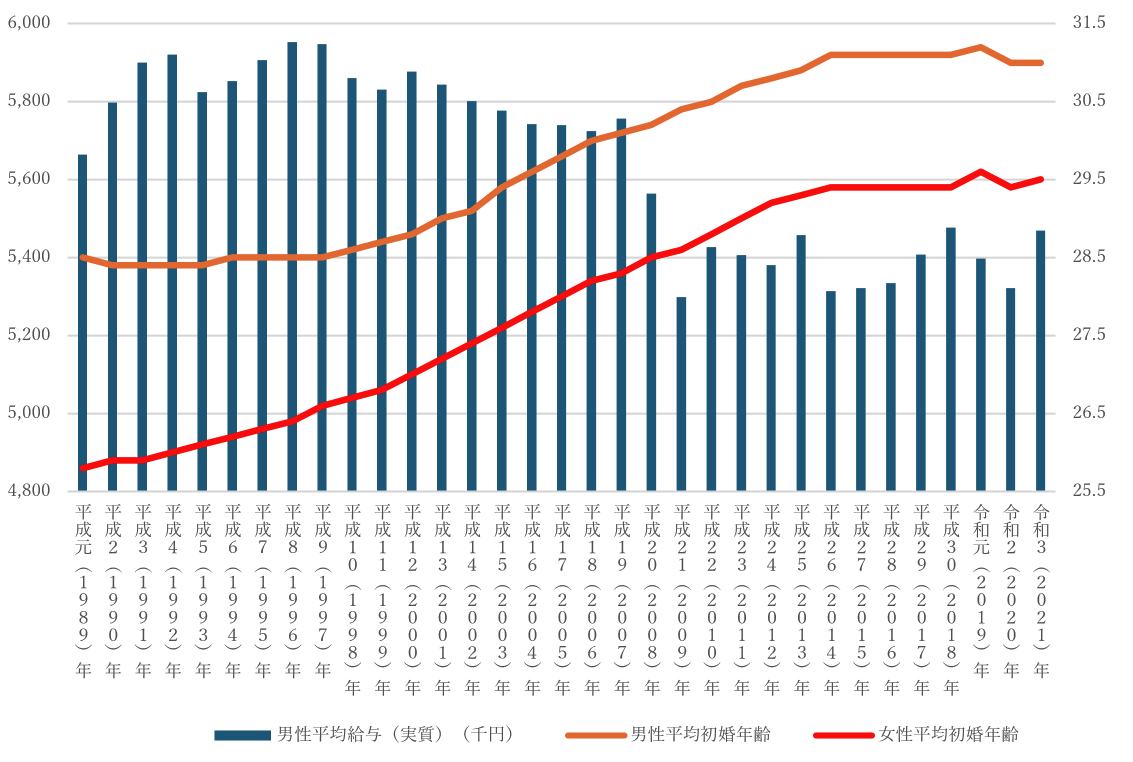

実質賃金の低下は晩婚化に大きく影響を与えています。

その理由が以下のグラフです。

このグラフは、男性の平均実質賃金と男女の初婚年齢の推移です。このグラフから言えることは、男性の平均実質賃金と男性の初婚年齢との相関係数は、-0.924とかなり高い負の相関があり、男性の平均実質賃金と女性の初婚年齢も-0.887の強い負の相関があることが分かります。(相関係数は少子化の原因ページ参照)

逆を言うと男性の平均実質賃金を上げることができれば、男女の晩婚化の進展を抑えることができるということになります。

晩婚化は少子化に与える最も大きな影響であることから、実質賃金を上げることにより晩婚化を食い止める具体策が必要となります。